長野県で2013年に策定された「信州ワインバレー構想」をもとに、16年に設立された「千曲川ワインバレー特区連絡協議会」。21年新たに佐久市を加え、東信地方を中心とする9市町村にまたがる広域特区だ。新たなワイナリー(ワイン醸造所)やヴィンヤード(ブドウ畑)が開かれるなど動きも見える中、22年度から千曲川ワインバレー特区連絡協議会の事務局を担当する千曲市農林課生産振興係の唐澤将(しょう)さんに話を聞いた。

新規ワイナリー・ヴィンヤードを発信

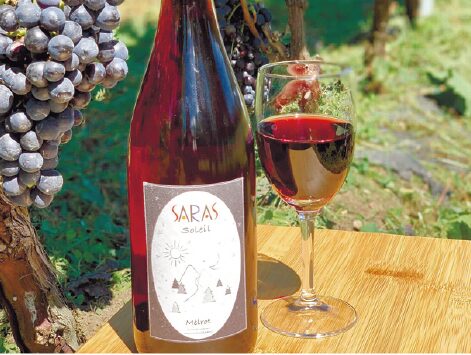

ワイン生産者の栽培支援や就農支援、広域的な情報発信などを通じワイン産業の振興を目指す千曲川ワインバレー。事務局は2年ごと、東御、上田、小諸、そして千曲の4市が持ち回りで担当し、期間内はその市長が協議会の会長を務める。「千曲市は、ちょうど2022年夏に市内初のワイナリーがオープンしました。地元ワインが注目を集める中、良いタイミングで事務局が回ってきたと感じています」と唐澤さん。特区認定されてから、ワイン醸造の免許取得のハードルが下がり、小規模や個人でもワイン造りを始められる環境が整ってきた東地区。「東御市にあるワインスクール・アルカンヴィーニュの卒業生も地域に根付いてきていると聞いています。拠点があって移住や就農につながっているのも、特区の力かなと思います」(唐澤さん)。新しくできたワイナリーやヴィンヤードの情報は市町村ごとに把握されているに留まるところもあり、ワインマップやホームページを活用しながら特区協議会として情報を集約、発信し、動きを加速させたい意向だ。

課題を魅力に変えるワイン産業

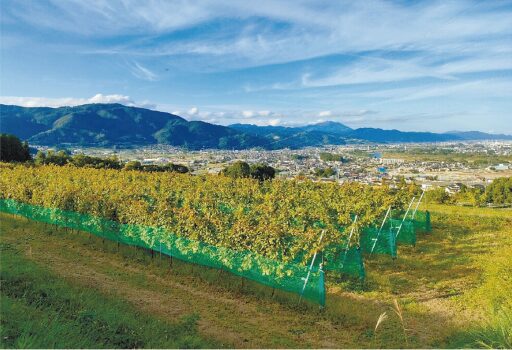

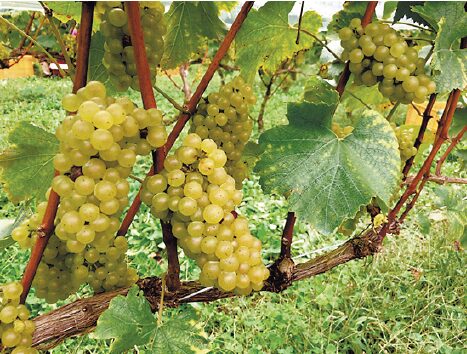

発信に加え、事務局が力をいれていきたいと話すのが、生産者のバックアップ体制の強化だ。特区内であっても地域によってはヴィンヤードの面積確保が難しく、さらにワインブドウの出荷価格も低いという現状がある。「まだ専業で取り組むにはハードルが多数あって、兼業でブドウやワイン造りを始める方が多いのも事実です。“いずれは自分のワインを造りたい”という意欲ある方が多いので、荒廃農地の復旧や産地として新たなワインの開発などに取り組みやすい環境づくりは、引き続きの課題です」と、唐澤さん。一部では、巨峰やリンゴなどの果樹園からワインブドウ畑への転用や田んぼを活用したヴィンヤードを作る例もあり、地域全体の景観美化にも役立っている。文化として根付かせていくためにも、地元ワインを知ってもらい、ワイナリーでの購入につなげ、生産が増えていくような好循環を生み出す仕掛けが必要だ。「新規就農に対しては自治体ごとに抜根などの開墾費用、苗の購入費用など補助もあり、いつでも相談に応じています。我々も一緒に取り組みながら、ブランドとして成長していきたい考えです」

体験を通して文化を“醸造”

長期的には、他製品や産地との差別化、信頼性の向上などブランド力を上げるために、千曲川ワインバレーで地理的表示(GI)の制度活用も目指している千曲川ワインバレー。そのための一歩として、まずは広く地元ワインを知ってもらい、楽しむための計画が進んでいる。「秋は各ワイナリーの収穫祭の告知が中心ですが、事務局としても、多くのお客さんがきてくれるような企画を立て始めています」。新型コロナウイルス感染症の拡大状況や国、県、各自治体の方針を加味しながら、イベントも復活させていきたい考えだ。「東地区をつなぐ電車や公共交通機関を利用してもらいながら、軽井沢町から千曲市まで、途中下車しながら楽しめる催しや、試飲できる機会を増やしていきたいです」と唐澤さん。大人だけでなく、ワイン畑での作業体験など、子どもの頃からワインに触れる機会を大切にしたいと、展望を語ってくれた。

間藤まりの・文